Der Klang der Sahara

Oder: O-Ton Stille

Bildlich ist es kaum vorstellbar – neun Millionen Quadratkilometer Trockenwüste, etwa so groß wie die USA, 26 Mal so groß wie Deutschland. Die Sahara. Der Name weckt Träume von Weite und Leere und Stille, dabei bedeutet das arabische Wort ‚sahara‘ einfach nur Wüsten. Die Einheimischen nennen sie ‚die große Wüste‘, manchmal das ‚Meer ohne Wasser‘. Mit Wellen aus Sand und einem Horizont, hinter dem es immer weitergeht. Ein Teil dieses Meeres rollt durch den Süden Tunesiens, teils ganz sachte, teils lärmend, teils zu den Klängen arabischer Musik. Ich tauche ein in die Welt der Beduinen und Dromedare, der Skorpione und Wüstenvögel. Und werde überrascht.

Es war einmal in der Wüste

Noch einmal nehme ich Anlauf, erklimme die höchste Düne, der gleich eine noch höhere folgt. Sehe ein Grüppchen durstiger Bäume. Schaue dem Wind dabei zu, wie er meine Spuren verwischt, als wären Sie etwas Ungezogenes, das dort nicht hingehört. Viele nennen die Wüste ein Nichts, ein Nirgendwo. Diese endlos auf den Horizont zuhaltenden Sandwellen.

Doch sind sie nicht ein Alles, jeder Fleck Sand so präsent auf der Landkarte wie die Metropolen der Welt? Genauso in Bewegung, dem Wind des Wandels ausgeliefert, Höhen und Tiefen, die man mit Schwung erobert und noch schneller zurückrutscht. Leben in Sandkornformat. Ein Alles, das vorgaukelt, dass hier die Ewigkeit existiert. Weil die Stille einlullt. Die Stille, deretwegen viele in die Wüste fahren. Die Stille, die aus der digitalisierten, Ständig-erreichbar-sein-und-funktionieren-Welt der Metropolen ausgezogen ist auf der Suche nach Orten, wo ihr nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit geräuschvolle Gewalt angetan wird. Die Stille, die wir gerade in unseren Köpfen dringend brauchen und doch vertrieben haben. Und die sogar in der Wüste Mangelware geworden ist.

Ich muss sie mir erkämpfen, Düne um Düne. Weg vom Camp, das mit einem bevorstehenden Musikfest Musikliebhaber, Blogger, Instagramer und Selfie-Junkies anlockt. Weg von der x-ten Quad-Tour, deren Motoren die Stille zerfetzen. Weg von Geländewagen mit Proviant an Bord, weg vom Small Talk der in der Wüste Gestrandeten und Fragen, die gerade keine Antwort brauchen. Ich stehe auf der längst nicht höchsten Düne, mitten in der Sahara. Und endlich, endlich höre ich sie. Die Stille. Hinter mir ein langer Weg.

Das Tor zur Wüste

Alles braucht ein Tor oder eine Tür, um uns begreiflich zu machen, dass hier etwas beginnt und dass es okay ist, hindurchzugehen. So braucht auch die Wüste ein Tor. Es trägt den Namen Douz und ist eine Kleinstadt mit circa 30.000 Einwohnern. Die Fahrt auf dem Highway to Nowhere ist lang. Die zunächst allgegenwärtigen Olivenhaine in Meeresnähe weichen einem Bergpass, wo Dörfer aussehen, als wären sie aus dem Stein des Bodens gewachsen und wo Leute mit Eseln Gassi gehen. Wie in Toujane.

Es folgen Geröll- und Sandebenen, in denen das Auge nur an illegalen Tankstellen hängenbleibt – Baracken mit aufgereihten Plastikcontainern voller Benzin aus Libyen. Ab und an passieren Dromedare die Straße – einhöckerige Kamele. Straßenschilder warnen vor den Verkehrsteilnehmern, die in bester Break-my-stride-Manier Mofa- und Autofahrer auf die Bremse zwingen.

Dann endlich: Douz. Es erhebt sich aus einer palmenreichen Ebene, verspricht Ankommen und Aufbruch. Die meisten Bewohner sind Mrazig, ein Volk aus nomadischen Viehzüchtern, die ihre vier Wände regelmäßig verlassen und in die Weite ziehen. Die Häuser in Douz sind entweder sand- oder schneefarben, die Menschen haben die Wüste im Blick. In einem kleinen Laden entstehen Wüstenschuhe – lederne Treter mit rutschigen Sohlen, die auf Sand jedoch besonders gut greifen sollen. „Für ein Paar brauche ich drei Tage“, erzählt einer der Arbeiter ohne aufzusehen. Kosten pro Paar: 35 Dinar, etwa zehn Euro.

Douz ist der Supermarkt für alle, die sich vor dem großen Abenteuer wüstenmäßig ausstaffieren möchten. Neben Wüstenschuhen gibt es Wüstenhosen – dünne Stoffhosen mit einem so ausladenden Schritt, dass die bis in die Kniekehlen absinkenden Hosen deutscher Jugendlicher im Vergleich als Leggings zu bezeichnen sind und man bequem einen Kartoffelsack darin lagern könnte. Zweck: Die Dinger sind optimal, um sich auf den Rücken eines Kamels zu schwingen und darin tagelang durch die Wüste zu reiten. Zwischen Teppichen en masse finden sich lange Schals, die bei Sandstürmen um Kopf und Gesicht gewickelt werden. Für den kleinen oder großen Hunger kauft man Datteln pro Kilo. Das Geschäft mit den Datteln boomt, schwitzende Verkäufer verpacken die von der Decke hängenden Stränge.

Draußen vor den Straßencafés sitzen Männer zusammen, rauchen, plaudern. Einer, der versucht, es anders zu machen, ist Abdelmajid Belhaj Ibrahim, 36, in dessen Café in der Ecke vom Place du marché, dem Marktplatz, ich zufällig einen Kaffee trinke. „Meins soll in Kulturcafé werden“, erzählt er mir, ein Leuchten in den Augen, das ich nur bei Menschen sehe, die für etwas brennen. „Ich habe in Algerien Übersetzung studiert, doch nach dem Studium gab es für mich keine Perspektive. Ich wollte aber unbedingt in meiner Heimatstadt Douz bleiben.“

Dann sei ihm die Idee mit dem Kulturcafé gekommen. In der Ecke steht eine Vitrine voller Bücher. „Die Leute sollen hierherkommen und lesen, und manchmal organisiere ich Filmveranstaltungen.“ Die Bank habe ihm kein Darlehen geben wollen, aber Freunde und Bekannte hätten ihm die Einrichtung gespendet. Es in Tunesien zu etwas zu bringen, sei nicht leicht, aber er sei hoffnungsvoll. Auch in diesem Café sitzen nur Männer. Und Frauen? „Frauen gehen normalerweise nicht in Cafés, aber auch das soll sich ändern. Eine Journalistin aus Douz hat bereits den Anfang gemacht und besucht mein Café. Ich hoffe, andere werden folgen.“

Wie es sich für ein Tor zur Wüste gehört, hat Douz auch ein Sahara-Museum. Es ist wie ein Teaser zu den 40.000 Quadratkilometern Wüste Tunesiens. Ein Resumé von Pflanzen, Tieren und Menschen, die in dem Sandmeer heimisch sind. Wer behauptet, die Wüste sei ein Nichts, wird spätestens hier als Dummkopf entlarvt. Da ist die Rede von Schlangen, Skorpionen, Käfern, Gazellen, Antilopen, Geparden und Hyänen. Von Vögeln und Schmetterlingen. Dann folgt die erste Tuchfühlung mit der Wüste – bei einem Mini-Dromedar-Ausritt bei Sonnenuntergang. Bei Offra befindet sich die größte Düne am Anfang der Sahara, und ein kurzer Ritt hinterm Höcker reicht aus, um die Sucht nach Weite und Stille zu befeuern. Nicht nur mir geht es so. Wer unter der modernen Volkskrankheit des ständigen Übermaßes und der Geräuschüberdosis leidet, sehnt sich nach Nichts. Doch so einfach, wie ich mir das vorstelle, ist das gar nicht.

Mars

Würde man mich oder einen anderen Besucher in der Wüste aussetzen, wären wir sofort verloren. Selbst auf einer Art Sandschnellstraße von Douz in die Sahara, wo alle paar Minuten Geländewagen, Motorräder, Quads und sogar Mountainbike-Fahrer vorbeisausen – italienische Jeepsafaris, tunesische Ralleys, slowenische Abenteurer – können die Spuren innerhalb von Sekunden verwehen, reifengeprägte Pfade werden in einem Augenblick wieder jungfräulich.

Ich muss an Herbert Grönemeyer denken, der sang „Bleibt alles anders“. Weshalb Ausländer, auch wenn sie ihren eigenen fahrbaren Untersatz haben, nur in Begleitung eines kundigen Tunesiers in die Sahara aufbrechen sollten. Einem Tunesier wie Hammed, der bis zu seinem 17. Lebensjahr in der Wüste gewohnt hat und außer der Sandfarbe und minimalen Größe viele Gemeinsamkeiten mit einem Wüstenfuchs teilt. „Wenn man mich in der Wüste aussetzen würde, würde ich sofort meinen Weg zurückfinden“, erklärt er ohne Stolz. Wie alle, die die Wüste im Blut haben, kann er in den Sanddünen lesen, in der Weite des Himmels, in den für uns unsichtbaren Spuren am Boden.

„Möchtet ihr einen Skorpion sehen?“ Hammed tritt auf die Bremse, steigt aus, dreht Steine um, schüttelt enttäuscht den Kopf. Wenige Meter weiter dasselbe Spiel. Plötzlich jubelt er, bückt sich und taucht mit einem grünen Skorpion auf der Handfläche wieder auf. Sind die Viecher nicht giftig? Alle treten einen Schritt zurück, während Hammed das schläfrig wirkende Wesen an seine Lippen führt und küsst. „Macht mir das nicht nach! Ich weiß genau, wie man mit dem Skorpion umgeht, damit er nicht sticht.“ Das Tier scheint Hammed nicht als Prinz zu deuten, bleibt wie erstarrt liegen. Was daran liegen mag, dass Skorpione im Winter – zwischen September und Mai – tatsächlich eine Art Winterschlaf halten. „Im Sommer wimmelt es hier von Schlangen und Skorpionen und es sind um die 55 Grad – da können keine Touristen kommen.“

Bald fahren wir an einem nicht enden wollenden Zaun entlang. Ist das etwa eine Militärzone? Immerhin soll die gesamte tunesische Wüste unter Militärkontrolle stehen, verstärkt in der Nähe zu den Nachbarländern Algerien und Libyen. Wir befinden uns etwa 100 Kilometer von der algerischen und 300 Kilometer von der libyschen Grenze entfernt. „Nein, das ist der Jebil Nationalpark“, weiß Hammed. „Die Gazellen hier sollen sich wieder vermehren, manchmal kann man sie am Zaun sehen.“ Doch gerade an diesem Tag sind die Gazellen so rar wie die Nomaden, die noch immer mit ihren Dromedaren oder Kamelen durch die Wüste ziehen und wie Hammed in der Landschaft lesen wie unsereins in einem Stadtplan.

Eine flache Hütte erscheint neben der Fahrbahn, mit den großen Lettern ‚Café du Parc‘. Ein Café mitten in der Wüste, davor geparkte Geländewagen, Motorräder und Quads. Dies ist ein Treff für alle Wüstenhungrigen und ein willkommener Stopp zum Blasenleeren, bevor die wahre Wildnis übernimmt. Mustafa, ein Mann mittleren Alters, betreibt das Café seit 2002 und schenkt zusammen mit seinem Sohn Kaffee aus. Vor dem Café plaudern Besucher verschiedener Nationalitäten zusammen, als hätten sie sich nicht gerade erst getroffen. Auf einer Bank sitzen Einheimische mit Turbanen, nippen ebenso genüsslich am Kaffee und beobachten lächelnd die Exoten mit ihren wüstentauglichen Gefährten. Wir sind kaum in der Sahara angekommen und schon alle gleich – Menschen auf der Suche nach Weite und Stille und mit knirschenden Zähnen, da jedes Gespräch mehr Sandkörner in den Mund weht.

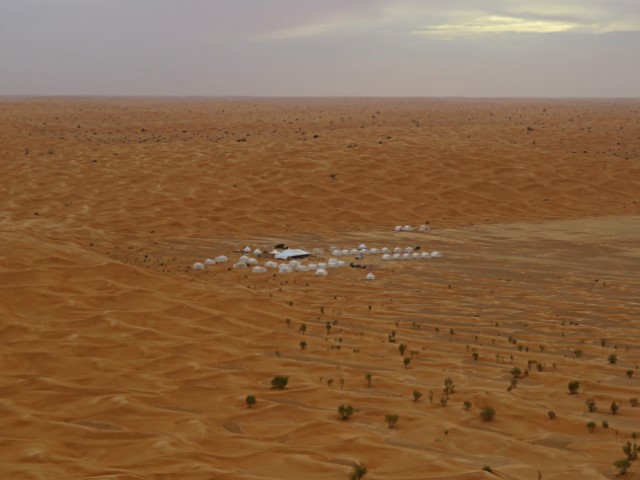

Die Landschaften der Sahara sind so vielseitig wie Berglandschaften – mal flach und karg, mal hügelig und grün. Der Regen der vergangenen Tage hat einige Pflanzen aus dem Sand hervorgezaubert, hinter jeder Düne ist die Aussicht anders. Dann erkennt man sie am Horizont – weiße Punkte, die wie Boote in der Weite der Sanddünen treiben. Die Punkte sind die Zelte des Camp Mars, 2008 von dem Tunesier Riadh Mnif und seiner Frau eröffnet. Es nennt sich Luxuscamp, weil man statt einem einfachen Zelt samt Schlafsack große Doppel- oder Mehrbettzelte mit Betten bekommt, mit Teppichen überm Sand, dicken Decken und einem Seidenvorhang, hinter dem sich ein Duschtisch – Wasser wird in einen Krug gefüllt – sowie eine Toilette befinden. Zwar kein WC, aber ein Klo mit Plastiktüte drinnen und einer Katastrophenpackung Holzspäne daneben, um Gerüche zu dämpfen.

Weitere Toiletten und Duschen – wer mag, kann einen Eimer Wasser bekommen und ihn sich über den Kopf kippen – gibt es draußen, alles von Hammams inspiriert. Im großen, offenen Restaurantzelt kommen die Besucher zu den Mahlzeiten zusammen, es gibt Wein und Kreationen aus der Küche, darunter typisch tunesisches Brik, Suppen, Wachtel mit Bulgur oder Dromedar-Goulasch.

Hinterm Camp erhebt sich der über 200 Meter hohe Tafelberg Tembain. Am Nachmittag klettere ich hoch, habe Glück – der Sand ist vom Regen der Vortage kompakt, nur am Ende wird es steinig und steil. Bald stehe ich oben, auf dem Dach der Wüste. Erspähe eine grüne Oase in der Ferne, die sich nach weiterem Regen sehnt wie ich mich nach Stille. Ich beobachte, wie eine Karawane vorbeizieht, denke an Hammeds Worte, dass auf 55 weibliche Kamele ein männliches kommen soll und dass die Tiere ab April in der Wüste freigelassen und im Oktober wieder eingesammelt werden. Eigentlich wollte ich nur ein paar Fotos aus der Höhe schießen, doch dort oben verliert die Zeit an Bedeutung. Eine dicke Wolkenschicht droht den Sonnenuntergang zu vermiesen, doch ich bin genauso hoffnungsvoll wie Abdelmajid mit seinem Kulturcafé in Douz. Ich glaube an das, was unmöglich erscheint – einen farbenverschwenderischen Sonnenuntergang an meinem ersten Wüstenabend.

Unterdessen lausche ich der Stille, spüre den kalten Stein unter den Gesäßhöckern, ab und an eine leichte Brise. Versuche mir die Weltkarte vor Augen zu rufen und den Punkt mitten in der Sahara, wo ich sitze. Stunden vergehen, ich fühle mich belohnt, auch ohne Sonnenuntergang. Und dann spielt der Himmel doch noch mit. Möchte mir meine Illusion nicht rauben, dass wenn ich fest genug an etwas glaube, es auch passieren kann. Kurz vor der Linie am Horizont taut die Wolkenschicht auf, macht dem Feuerball Platz, der zum ersten Mal an diesem Tag meine Augen kitzelt. Die Sonne verwandelt den zuvor grauen Himmelsteppich in einen explodierenden Tuschkasten mit einem Überschuss an Rot- und Orange- und Pinktönen, der auch die Sanddünen rot malt. Willkommen auf dem Mars!

Musik und Stille

Es ist voll geworden im Lager. Am Folgetag veranstaltet Mnif zum vierten Mal das Festival ‚Musique & Silence‘ unweit des Camp Mars, Musik und Stille. Im Alltag nutze ich Musik oft dazu, die Geräusche meiner Umwelt zu dämpfen. Laufe mit Kopfhörern durch die Stadt, meine Lieblingsrhythmen im Ohr, um nicht die Motorengeräusche und Sirenen, das Handyklingeln, Gequatsche und inständige Brummen der Zivilisation zu hören. In der Wüste brauche ich Musik eigentlich nicht, und kann sie gerade deswegen umso mehr genießen. Die Vorfreude auf den nächsten Tag wächst, während einer der Küchenchefs am offenen Lagerfeuer Fladenbrot backt. Er rollt den Teich auf einem Tuch aus, fegt die Asche des Feuers zur Seite, legt das Brot in die Mitte und bedeckt es schließlich mit der alten Glut.

Camp Mars nennt sich selbst ein ökologisches Sozialprojekt, denn nicht nur die Köche sind Einheimische – als Auflage für einen Kredit galt, dass nur Einheimische beschäftigt werden dürfen. Selbst die Wäsche aus dem Camp wird nach Douz gebracht, wo eine Frau, die eine große Waschmaschine besitzt, ebenfalls am Tourismusgeschäft verdient. Ziel: möglichst viele Menschen am Profit zu beteiligen. „Seit der Revolution 2010 und 2011 kamen kaum noch Touristen, aber 2018 war wieder ein gutes Jahr für uns“, berichtet der Beduine Mohammed, 48, der das Café Tembain unterhalb des gleichnamigen Berges betreibt.

Genau wie das Camp Mars gewinnt er Energie aus der Sonne, zeigt stolz seine einzige Steckdose, wo auch Besucher mal erschlaffende Akkus laden dürfen. „Ich verkaufe auch Benzin oder helfe, wenn jemand eine Panne hat“, erzählt er in fließendem Deutsch. Gelernt hat er die Sprache nur mit Touristen. Von Mai bis Oktober fahre er zurück nach Douz und arbeite in Palmengärten, doch am meisten liebe er das Leben draußen in der Wüste. Er laufe viel, suche Hasen. Auf die Frage, was er sich für die Zukunft wünscht, weiten sich seine Augen. „Ich wünsche mir, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich bin glücklich.“ Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das zum letzten Mal gehört habe. Vielleicht deshalb, weil es noch nie jemand gesagt hat. Auch Mohammed backt Fladenbrot unter der Glut eines offenen Feuers und macht zum Frühstück fantastischen Brik, der mit Dromedar-Milch runtergespült wird. Wenn er sich schnell fortbewegen will, tut er das auf dem Motorrad. „Ich hätte aber lieber einen Esel.“ Er lacht.

Kurz hinter dem Café Tembain bauen die Musiker ihre Instrumente auf – ein Ensemble des in Tunesien bekannten Musikers Riadh Fehri aus Tunis. Dazu gehören zwei Violinen, eine Gitarre, eine Trommel und eine Oud, Kurzhalslaute. Die Klänge erheben sich aus dem steinigen Sand, krabbeln an der Felswand im Rücken empor und entschwinden im Blau des Himmels wie ein mit Gas gefüllter Luftballon. Alle sitzen still. Lauschen. Die echten Wüstenfans und die Stillesucher, die Blogger und Instagramer in ihren von Stylisten ausgewählten Outfts, die den Blick ein wenig stören wie die Musik die Stille der Wüste. Und die doch allesamt vom Sandmeer großzügig umarmt werden.

Wenn die Wünsche ausgehen

Ich inhaliere die Stille wie eine Verhungernde die erste Mahlzeit seit Langem. Stelle mir vor, wie der Tank sich bis an den Rand füllt, um das Gebrabbel des Alltags noch lange zum Schweigen bringen zu können. Am Nachmittag kommt Wind auf. Noch kein Sandsturm, aber mit genug Kraft, die feinen Körner in Massen wie Schaum über die Dünen zu blasen. Ich setze mich auf einer ab, sehe und höre das Wehen. Schließe die Augen. Öffne sie erst wieder, als ich Nähe spüre. Ein schwarzer Vogel mit weißem Schwanz schaut mich aus wenigen Metern Entfernung an, den Kopf schiefgelegt. Irgendwann laufe ich weiter, als Zielschild den Horizont. Bleibe immer wieder stehen. Glotze. Staune. Zwei meiner Lieblingsaktivitäten. Einmal, als ich ganz ruhig bleibe, setzt sich ein orangefarbener Schmetterling auf meinem Arm ab. Ich denke an die Weisheit über Schmetterlinge und Glück, die sich beide nur dann zu einem gesellen, wenn man aufhört, sie zu jagen.

Nach Sonnenuntergang klingt der Wind ab. Im Camp spielt die Musik weiter, doch mir reicht es für heute mit den menschlich erzeugten Tönen. Ich brauche mehr von dem, was mir nur die Wüste schenken kann. Fernab des Feuers und der Kerzen und Stimmen lege ich mich in den Dünen auf einer Decke ab. Hoffnungsvoll, wie am ersten Abend mit der Sonne. Über mir spielt großes Himmelskino – das Best of der Milchstraße. Ich liege, spüre den kühlen Sand im Rücken. Genau über mir verabschiedet sich ein Stern vom Himmelszelt. Ich schicke ihm einen Wunsch hinterher. Auch dem zweiten und dritten. Nach fünf Wünschen beginne ich, mir etwas für meine Lieben zu wünschen. Nach dem zehnten gebe ich das Wünschen ganz auf. Lasse die Stille in meinem Herzen auch in den Kopf einziehen. Wunschlos glücklich. Mohammed hat recht. Es sollte einfach mal alles genauso bleiben, wie es jetzt gerade ist.

Informationen:

Diese Reise wurde unterstützt vom Fremdenverkehrsamt Tunesien, https://www.discovertunisia.com/de/

Unterkünfte:

Douz: Hotel Offra

Sahara: Camp Mars