Kirgistan: Auf Schneeleoparden-Expedition

Auf Expedition in Kirgistan

Viele Leute verbringen ihren Sommerurlaub am Meer, andere in den Bergen oder auf Balkonien. Es gibt aber auch Menschen, die gehen im Herzen Asiens auf Expedition, um mit Wissenschaftlern den weitestgehend unerforschten Lebensraum vom „Geist der Berge“, dem Schneeleoparden, im Tien Shan Gebirge Kirgistans zu durchforsten. Mit Biosphere Expeditions, das seit 1999 mithilfe von Menschen wie du und ich weltweit Artenschutz und wissenschaftliche Recherche betreibt, teils unterstützt vom deutschen NABU. Was dabei für jeden Einzelnen herauskommt, ist mehr als ein kleiner Beitrag zum Naturschutz. Es ist auch eine große Lektion fürs Leben.

Titelbild © Andy Fabian

Zuhause ist dort, wo die Zelte stehen

Es ist frühmorgens in Bishkek, der Hauptstadt Kirgistans, als die vier silbernen Geländewagen vollbepackt bis unters Dach aufbrechen. An Bord Proviant für knapp zwei Wochen für 13 Expeditionsteilnehmer, den 35-jährigen Expeditionsleiter Amadeus DeKastle, den 67-jährigen Biologen und ukrainischen Wissenschaftler Dr. Volodya Tytar, die zwei jungen kirgisischen Gehilfen Bek und Beka sowie Köchin Gulya. Ein letzter Stopp am Supermarkt folgt, um noch etwas in der Zivilisation zu erwerben – vor allem zum Überleben in der Wildnis wichtigen Wein. Hinter der Kleinstadt Kochkor beginnen Staubpisten durch sanftgrüne Hügel, hinter denen schneebedeckte Bergspitzen hervorlugen. Lange Zeit rauscht ein Fluss neben uns her, als wollte er ein Wettrennen gewinnen. Hier ist es egal, ob die Fahrt die angekündigten fünf oder sechs Stunden dauert oder doch sieben, der Weg ist von solcher Schönheit, dass er zum Ziel wird. Helle Jurten punkten die häuser- und menschenleere Landschaft, manchmal grasen Pferde auf Weiden, einmal reitet ein Hirte vorbei, lächelnd. Dort, wo Menschen zur Seltenheit werden, macht es wieder Freude, sie zu sehen.

„Erst diese Woche ist der Schnee oben auf dem Bergpass geschmolzen“, erklärt Amadeus, was den Weg zum West Karakol River Valley, auch Suusamyr genannt, erheblich verkürzt – unser wildes Zuhause für die nächsten zwei Wochen. Es ist der vorletzte Julitag, und noch immer klammern sich erdbesudelte Schneereste an manchen Wegesrand. Wenn daheim die Badesaison in vollem Gange ist und die Temperaturen 35 Grad erreichen. Warum ich hier bin, weiß ich, aber wieso tun sich die anderen 12 Teilnehmer das an, die meist stolze Summen hingelegt haben, um sich zwei Wochen die Füße im Tien Shan Gebirge wundzulaufen, auf der Suche nach einem Tier, das zu 99% niemand sehen wird? Ein paar Geschichten habe ich schon aufgeschnappt: von der Deutschen mittleren Alters, deren Ehemann bis zu seinem Tod in Schneeleopardenprojekte investiert hat und mit dessen Spenden Fotofallen gekauft wurden, die wir nun aufstellen sollen. Von der Schweizer Bergliebhaberin Mitte 40, die sich als wahre Bergziege herausstellen soll. Von dem Amerikaner, der sich als Wildnisfanatiker beweist und gerne von seinen Kuschelerfahrungen mit Wölfen berichtet. Von dem US-Biologen, der nach einer Unterwasserexpedition auf den Malediven nun bereit ist für Artenschutz auf bis zu 4.000 Metern Höhe. Von der fast 80-jährigen Australierin Jan, die ihr Leben lang durch die Welt getigert ist und mit ihrem Stock und der künstlichen Hüfte nun eine neue Herausforderung sucht.

Bei schönstem Sonnenschein erreichen wir unser Basislager auf knapp 3.000 Metern Höhe, an einem fröhlich plätschernden Gebirgsfluss, auf dessen anderer Seite eine Jurte von einem Hirten bewohnt wird. Auch wir haben drei Jurten, eine zum Kochen, eine zum Zusammensitzen und eine mit kleinem Ofen, um nasse Klamotten und Wanderschuhe zu trocknen. Jeder hat sein eigenes Zelt, genug Platz für eine Person und ihr Gepäck. Daheim ist nun dort, wo mich eine dünne Plastikwand von den Augen und Strapazen der Außenwelt abschirmt. Als ich den Reißverschluss des Zeltes nach einer Verschnaufpause wieder aufziehe, stehen teerschwarze Wolken über uns. Willkommen in Kirgistan. Willkommen in den Bergen, wo es nicht immer anders kommt, als man denkt. Aber oft.

Zuerst die Arbeit, dann …

Der Wodka. Ein treuer Gefährte in Kirgistans Weiten. Auch unser erster Abend beginnt mit dem einen oder anderen Gläschen, wozu uns Bek und Beka einladen, dazu haben die Nomadennachbarn, die zwischen Juni und September mit ihrem Vieh in die Berge ziehen, eine bereits mundgerecht zerstückelte Ziege vorbeigebracht.

Während der Wodka den Körper von innen wärmt, fallen draußen die Temperaturen. Als ich im Zelt in meinen Schlafsack schlüpfe, angeblich optimiert für bis zu minus sechs Grad, sehe ich meinen Atem im Schein der Taschenlampe aufsteigen. Was für ein Glück, dass ich noch eine der letzten dicken Decken made in China aus dem Laster des NABU fischen konnte, mit dem die Jurtengerüste und weiteres Material in die Wildnis geschafft wurden. Mit selbstaufblasbarer Untermatratze, nagelneuem Schlafsack und Chinadecke schlummere ich bald wie ein Baby, nur, dass mich anstelle eines Schlafliedes das Plätschern des Flusses in den Schlaf wiegt. Dessen Temperatur ich mal kurz getestet habe: Schon nach wenigen Sekunden spürte ich meine Finger kaum noch. So viel zum Gratisbad für die nächsten Wochen.

Frühmorgens weckt mich das Licht. Unter der Zeltdecke hängen Tropfen, die Chinadecke ist klamm, mein Atem steigt noch immer auf. Packe meinen Mut und öffne langsam den Reißverschluss des Schlafsacks. Meine Hände zittern vor Kälte, als ich zuerst das Unter-, dann das Oberzelt aufziehe und sehe, dass es die Sonne noch nicht über die umgebenden Bergspitzen geschafft hat. Ich krieche nach draußen, in einen so knusprigen Morgen, dass ich mir daheim in Hamburg den dicksten Wintermantel, Mütze, Handschuhe und kniehohe Stiefel angezogen hätte. Unter dem Hügel, auf dem wir die Zelte aufgebaut haben, stehen die drei taubedeckten Jurten, aus dem Schornstein der Küchenjurte dampft es. Gulya ist schon am Werk, bereitet unser Frühstück vor – Pfannkuchen.

Ich spaziere zu den wenige Meter entfernt aufgestellten Toilettenzelten, die aus der Erde gehobene Löcher verbergen. Wie gut, dass ich auch sonst fast jeden Morgen Kniebeugen mache – nur, dass dabei nicht die provisorisch zugebuddelten Ausscheidungen eines anderen dampfen, der es noch vor mir zur Naturtoilette geschafft hat. Dagegen stehen die zwei Duschzelte noch vollkommen verwaist am Ufer. Komisch, dass keiner einen Eimer geschnappt hat, um ihn sich zum Aufwachen mit eiskaltem Flusswasser über den Kopf zu kippen. Auch ich verzichte darauf, freunde mich stattdessen mit meiner Katastrophenpackung Babypofeuchttücher an.

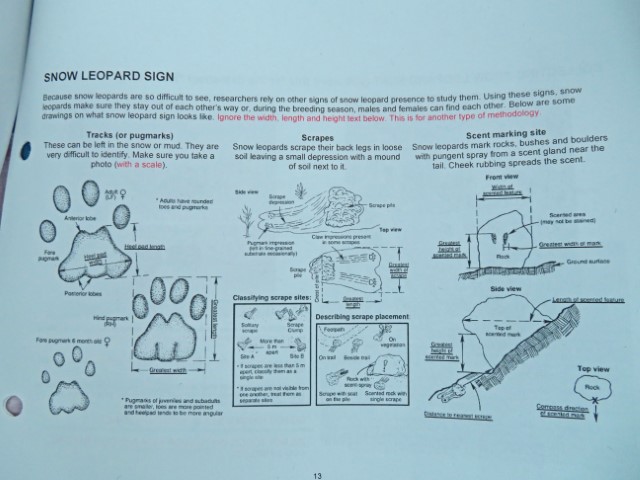

Nach dem Frühstück strahlt uns die Sonne an, als hätte es die schwarzen Wolken vom Vortag nie gegeben, die Temperaturen klettern in Minutenschnelle in den zweistelligen Bereich, T-Shirts und Shorts ersetzen Fleecepullis und lange Wanderhosen. Um uns herum türmen sich verführerisch die Berge auf, wo sie herumspringen könnten, die scheuen Schneeleoparden. Es juckt uns allen in den Füßen, doch am ersten Tag bleiben die Wanderschuhe im Zelt: Training in der Gemeinschaftsjurte ist angesagt, Schneeleopardenforschungsstudium für Anfänger, damit wir nicht wie Deppen in die Berge aufbrechen. Denn das Motto von Biosphere Expeditions lautet: safety, science, satisfaction. Sicherheit, Wissenschaft, Zufriedenheit. In genau dieser Reihenfolge.

Schneeleopardenforscher in einem Tag

Die meisten Dinge im Leben brauchen Zeit, aber zum Laienschneeleopardenforscher kann man in einem Tag werden. „All die Daten, die ihr sammelt, werden euer Vermächtnis als Gruppe“, beginnt Amadeus, die noch etwas übernächtigte Truppe an ihre Aufgaben heranzuführen. Wenn auf etwa 105.000 Quadratkilometern möglichem Lebensraum zwischen 4.000 bis 7.000 Schneeleoparden leben und nur etwa 350 davon noch im kirgisischen Gebirge unterwegs sind, ist das schon ein bisschen die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Oder eben nach einem geröllfarbenen Pelz im Geröll.

Weswegen es auch im Gegensatz zu einer Safari, bei der man die Big Five abhaken will, auf der Expedition nicht das Ziel ist, dass jeder von uns mal einen Schneeleoparden sichtet. Das Ziel besteht vielmehr darin, uns auf die Spurensuche nach Beutetieren zu begeben – sprich Abdrücke und Kot von beliebten Schneeleopardensnacks wie Steinböcken, Riesenwildschafen, Schneehühnern und Murmeltieren – um zu begreifen, ob eine bestimmte Zone überhaupt einen geeigneten Schneeleoparden-Lebensraum abgibt. Natürlich sollen wir auch Ausschau halten nach Tatzenabdrücken, Kot von Schneeleoparden selbst oder gerissenen Tieren, doch diese sind äußerst selten zu finden. Dabei spielen nicht nur wir Bürgerwissenschaftler eine wichtige Rolle, sondern auch die Lokalbevölkerung wie unsere Nomadennachbarn. „Diesen Frühling will ein Hirte in einem Tal ein totes Schneeleopardenbaby gesichtet haben“, erzählt Volodya, der seit 2014 die Schneeleopardenforschung im Tien Shan Gebirge leitet.

„Denkt daran, dass wir nicht hier sind, um die höchsten Gipfel zu erklimmen“, ermahnt uns Amadeus. Endlich Zeit für den Weg, für die Spuren auf dem Pfad, für die Details am Wegesrand, die meist mehr zu sagen haben als ein Gipfel. Deswegen bin ich hier. Für die Geschichten des Weges. „60% der Schneeleopardenbevölkerung lebt in China und Tibet“, erzählt Volodya. „In Russland leben Schneeleoparden schon auf etwa 540 Metern Höhe, doch normalerweise befindet sich ihr Lebensraum eher auf 3.000 bis 5.000 Metern.“ Dabei sei der Name Schneeleopard eigentlich irreführend, vielmehr müsse er „Felsleopard“ lauten. „Schnee behindert den Schneeleoparden in seinen Jagdkapazitäten, und auch die Tarnfarbe ist auf steiniges Terrain abgestimmt.“ Unebenes, durchbrochenes Terrain, Klippen und Bergrücken sind die Heimat der Tiere. Und dementsprechend die Art Orte, die wir in den nächsten paar Wochen erkunden.

„In China war Wilderei ein großes Problem“, berichtet Volodya, „denn die Knochen wurden für ein Heilmittel genutzt, von dem die Menschen irrtümlich glaubten, dass es eine ähnliche Wirkung wie Viagra habe.“ Mittlerweile werde jedoch streng kontrolliert, vor allem dank eines Anti-Wildereiprojekts des NABU. Problematisch sei außerdem gewesen, dass die zu Sowjetzeiten subventionierten Hirten mit ihren Pferden, Kühen und anderem Vieh immer höher ins Gebirge zogen, um Weideflächen zu finden. „Das vertrieb die Beutetiere und auch Wölfe, Luchse und Braunbären.“ Die ebenfalls Schutz verdienen, aber in zweiter Reihe stehen. „Die Schneeleoparden sind die charismatischsten Tiere und inspirieren die Menschen, sie zu schützen“, so Amadeus. Da die Hirten mittlerweile selbst dafür zahlen müssten, im Sommer ein Stück Land in den Bergen zu bewirtschaften, kämen auch weniger, und die Forscher machten sich die alten Viehwege zu Nutzen. Die Hoffnung besteht nun darin, dass dank den Schneeleoparden die gesamte Region zum Biosphärereservat ernannt wird, wovon auch die anderen Arten profitieren würden.

Die Gruppe lauscht aufmerksam, man sieht Leuchten in den Augen, als einer nach dem anderen begreift, dass er einen kleinen Beitrag zu diesem Ziel leisten kann. Doch wieso werden wir überhaupt gebraucht? „Das, was ihr für die Expedition ausgebt, fließt zu 70% in das Projekt, in Personal, Ausrüstung und Transportmittel.“ Staatliche Unterstützung gäbe es nämlich seit Ende der UdSSR nicht mehr, also sei man von Privatpersonen abhängig. „Die Lokalbevölkerung ist leider oft gegen ein Reservat, aus Angst, sie würden dann ihre Landnutzungsrechte verlieren.“ Dabei hätten die Kirgisen an sich eine positive Einstellung zu Schneeleoparden, die sie im Gegensatz zu Wölfen nicht als Gefahr für ihr Vieh sähen.

„Der Schneeleopard ist ein Symbol Kirgistans und der Berge. Wir wollen die Menschen überzeugen, dass es gut wäre, mehr Besucher in ein Naturschutzgebiet in Kirgistan zu bringen.“ Dann könnte man Hirten zum Beispiel als Ranger ausbilden, denn sie kennten sich am besten in der Gegend aus. Immer wieder ziehen Biosphere Expeditions-Gruppen aus, um mit den Nomadennachbarn zu sprechen, sie über das Projekt aufzuklären und Unterstützung bei der Spurensuche zu generieren. Auch ich werde einmal mit von der Partie sein und mithilfe von Volodya oder Beka als Übersetzer Interviews führen. Und dabei mit Kymyz, vergorener Stutenmilch und Nationaldrink der Kirgisen, sowie weißen Bällchen, ebenfalls aus Stutenmilch, versorgt werden.

Doch auf unseren Wanderungen dreht sich nicht alles um die großen Tiere, sondern auch um manch kleine Dinge: Mit dem sogenannten Lapis Guide, einer App, wird festgehalten, welche Schmetterlinge uns begegnen – eine wichtige Art, die auf Klimaveränderungen hinweist. Außerdem gibt es die Rubrik „Petroglyphen“, Felszeichnungen, die zwischen 600 und 1.000 Jahren alt sind und oft Beutetiere wie Steinböcke und Hirsche darstellen. Auch aufgrund dieser historischen Funde könnte das Gebiet Schutzstatus erhalten. „Damit wir bestmögliche Resultate bekommen, teilt ihr euch jeden Tag in zwei oder drei Gruppen auf und erkundet unterschiedliche Täler, die wir in Zellen eingegliedert haben“, erklärt Amadeus anhand einer Karte mit vielen Quadraten. Ein paar Wochen vor uns war bereits die erste Bürgerwissenschaftlergruppe auf Expedition und hat den bunten Ecken nach allerhand erreicht – Zeugnisse von Beutetieren gefunden und Fotofallen aufgestellt, die wir nun wieder einsammeln müssen. In der Hoffnung, zumindest auf den Aufnahmen einen Blick auf eine Wildkatze zu erhaschen – was in vier Jahren Forschung bisher nicht einmal gelungen ist. Ob es dieses Mal klappt?

Fotofallen und Wetterlaunen

Es ist der erste August und wir wollen zum ersten Mal losziehen, um Fotofallen aufzustellen. Der Arbeitsalltag ist dabei geregelt wie bei einem 9-5 Job, nur, dass es schon um acht Uhr losgeht. Ab sieben gibt es Frühstück, danach wird mit einer Mischung aus eiskaltem Flusswasser und von Gulya heißgekochtem abgewaschen – nach genauem Plan, immer zu zweit. Bevor die Wagen starten, brieft uns Volodya zum Fallenaufstellen, denn so einfach ist das gar nicht: „Die Fotofallen werden schon von Bewegungen wie Grashalmen oder Schneeflocken ausgelöst, aber auch von Temperaturunterschieden.“ Daneben reagiere die Kamera auf direkte Sonneneinstrahlung, zum Beispiel bei Sonnenauf- und untergang, weshalb sie nie direkt nach Osten oder Westen deuten sollte. „Tiere nutzen genauso gern Wege wie wir, also sollten die Fotofallen auf Wege zeigen“. Obwohl die Batterien bis zu zwei Jahre halten, bleiben die meisten Fallen nur einen Monat stehen, einige wenige das ganze Jahr über. Alles klar. Und wann geht es endlich los?

An diesem Morgen ist der Himmel wolkenbedeckt und die Luft erinnert an einen typischen Januar in Deutschland. Bek schaut besorgt gen Westen, flüstert etwas von Schnee. Volodya scheint’s wurscht zu sein, er tritt in seinen üblichen Shorts aus dem Zelt, darüber eine Regenjacke in Camouflagefarben, das Gesicht rund um den grauen Bart gerötet. Trüge er einen roten Mantel, könnte er sofort als Weihnachtsmanndarsteller loslegen. Als wir in den Geländewagen sitzen und zum Startpunkt unserer Wanderung fahren – fahren darf jeder, der einen internationalen Führerschein mitgebracht sowie eine kurze Ausbildung durchlaufen hat – fallen die ersten Schneeflocken. Mit in meinem Wagen sitzt Jo aus Singapur, die nie zuvor Schnee gesehen hat und dem weißen Treiben mit offenem Mund zuschaut. Für mich ist es der erste Schnee an einem ersten August. Irgendwann halten wir an, Amadeus und Volodya sehen enttäuscht aus. „So bringt das nichts, wir müssen die Tour auf morgen verschieben.“ Dafür gibt es eine Schneeballschlacht, bevor wir zurück im Lager das zuvor in Tupperdosen verpackte Lunch auffuttern – Cracker, ein paar Scheiben Käse, ein gekochtes Ei, ein paar Aprikosen und eine Menge Nüsse und Trockenfutter.

Am nächsten Morgen sieht die Welt schon anders aus, statt Schnee klammert sich nur Frost an den Zelten fest, und die Sonne quetscht sich durch dicke Wolken. Für mich geht es mit Volodya, Beka, Jan und ein paar anderen ins Issyk Ata Tal mit der Mission, auf etwa 3.800 Metern zwei Fotofallen aufzustellen. Endlich können wir die Theorie in die Praxis umsetzen, uns nützlich machen. Die vor uns liegenden Berge erscheinen mir wie eine Wundertüte voller Potenzial. Mit GPS-Geräten, Datenblättern, Ferngläsern und Funkgeräten bewaffnet, stellen wir die Geländewagen am Wegesrand auf etwa 3.100 Metern ab und stiefeln los. Durch ein langes Tal, wo wir die ersten Murmeltiere und Wiesel durchs Fernglas erspähen.

Weiße und orange Schmetterlinge flattern um uns herum, auf manchen der fast schwarzen, blanken Felsen erkennen wir eingeritzte Steinböcke und andere Kreaturen. Alles wird sorgfältig auf den Datenblättern notiert. Auch alter Steinbockkot klebt uns bald unter den Wanderschuhen, interessiert Volodya aber nicht. „Nur frische Ausscheidungen sind wichtig.“ Am Anfang vermute ich hinter jeder Schafsscheiße wertvolle Schneeleopardenkacke, schraube meine Erwartungen jedoch mit jedem Schritt weiter runter.

Über einen alten Viehpfad geht es immer steiler hoch in die Berge, wo wieder schwarze Wolken lauern. Irgendwo dort, wo es so richtig geröllig aussieht, sollen die Fotofallen ihr einwöchiges Zuhause finden. Plötzlich zeigt sich vor uns ein tiefblauer See inmitten der Moräne, umgeben von schmelzenden Schneemassen. Volodya sieht ihn gelangweilt an. „Da sind keine Fische drin, also hat er keinen Namen.“ Trotzdem dürfen wir mit Blick auf den See Pause machen und unsere Lunchboxen auspacken. Ich habe gerade mein Ei gepellt, als es anfängt, in die Tupperdose zu hageln. Bald schlagen uns faustdicke Körner um die Ohren, als wollte uns die Natur wegekeln. Volodya mahnt zur Eile – wir sollen weiter rauf, die Fotofallen endlich loswerden. Ein Blitz durchzuckt in der Ferne den Himmel, doch wir haben Glück – bald lässt das Gewitter von uns ab, es bleibt nur die Stille in der kalten, frisch entladenden Luft. Wir positionieren die Fotofallen zwischen Schnee und Felsen. Stolz stehen wir daneben. Geschafft! Glauben wir.

Nicht immer, wenn ein Unwetter abgezogen ist, heißt es Aufatmen. Kaum sind wir von der Gipfelnähe über Schnee, Felsbrocken und Steine wieder runtergekraxelt, verschwört sich der Himmel zum zweiten Mal gegen uns. Auf dem Talweg schlagen Regen und erneuter Hagel fast horizontal auf uns ein. Meine angeblich wasserfeste Jacke saugt die kalte Nässe auf, die Wanderhose klebt an den Beinen, die Schuhe füllen sich gefühlt mit genauso viel Wasser, wie ich in Flaschen mitgenommen habe. Drei Liter. Beka läuft voraus, ich hetze ihm schweren Schuhs hinterher. Es gibt nur noch ein Ziel: die beiden Autos am Startpunkt. Raus aus den nassen Klamotten, irgendwie aufwärmen. Bald hocken wir durchnässt bis auf die Haut im Wagen, die Zähne schlagen zusammen, doch die nassen Sachen müssen runter. Als wir in Unterwäsche und bei hochgedrehter Autoheizung dasitzen, werden wir zur echten Gruppe. Können bald schon wieder lachen. Und aufatmen, als ich es geschafft habe, langsam Beka, der vorfährt, nachzufahren, über so matschige Wege, dass selbst das Profil des Geländewagens nicht immer greift. Aber wir kommen an. Bei strahlendem Sonnenschein.

Verdammte Berge. Nächsten Sommer mache ich Urlaub auf Malle. Oder doch nicht, denn als ich mit einer Mischung aus aufgekochtem Wasser und Flusswasser provisorisch geduscht, Thermounterwäsche untergezogen und Gulyas heiße Suppe gegessen habe, sieht die Welt schon viel rosiger aus. Wie der Abendhimmel. Noch vor ein paar Stunden fühlte ich mich so weit außerhalb meiner Komfortzone, dass jeder weitere Schritt nach vorne dem Sprung von einer Klippe gleichgekommen wäre. Aber kann es sein, dass man so weit jenseits der Komfortzone mit ein wenig Übung doch Komfort finden kann?

Die Nacht der Nächte

Zu früh gefreut. Immer, wenn wir denken, das Wetter würde langsam wohlwollender, haben die Berge eine Überraschung bereit. Zunächst wird die Stille der Nacht wie gewöhnlich nur vom Rauschen des Flusses durchbrochen und meine Nachtruhe wie fast immer vom Weckruf der Blase um 22 Uhr. Anstatt nochmal zu den Toilettenzelten runterzustolpern, suche ich mir kurzerhand ein gemütliches Plätzchen jenseits der Zelte. Habe ich meine Blase in der ersten Nacht noch verflucht, macht mir das Ritual langsam Freude. Seitdem ich zufällig beim Pinkeln aufgeschaut und sie über mir gesehen habe: die Milchstraße. Milliarden von Sternen, die sich in einem riesigen Schweif quer über den Himmel ziehen, direkt über mir. Beim ersten Mal vergaß ich vor lauter Staunen fast, die Schlafanzughose wieder hochzuziehen. Zwar hatte ich schon wenige Monate zuvor im australischen Outback einen ersten Blick auf dieses wahnsinnig schöne, milchige Sternenband werfen dürfen, das sich für unsere Augen nur manifestiert, wenn die Lichtverschmutzung der Städte weit, weit zurückliegt. Aber hier, im zentralasiatischen Nichts, ist es noch klarer. Ein perfektes Gemälde.

Auch in dieser Nacht hocke ich wieder auf der Wiese, Hose runter, Blick rauf. Fühle mich winzig klein unter der Galaxis und so erfüllt, als würden Milliarden von Sternen in mir leuchten. Was für ein Glück, so etwas Schönes in dieser lichtüberfluteten Welt sehen zu dürfen. Allein die Kälte treibt mich zurück ins Zelt, wo ich nach wenigen Sekunden mit Milliarden Sternen vor Augen wieder einschlafe. Bis ich von Donnern, schrecklichem Rauschen und Rütteln hochschrecke. Die Wände meines Zeltes beben, durch die Luftschächte zu beiden Seiten bläst ein eisiger Wind über mich hinweg, draußen zucken Blitze. Ob die Heringe alle fest im Boden verankert sind? Wie viel Sturm braucht es, um mich mitsamt meinem Zelt wegzublasen? Stocksteif liege ich im Schlafsack, schalte die Taschenlampe ein, als könnte das Licht die bösen, rumpelnden Geister draußen vertreiben. Irgendwann hört alles auf. Ich bleibe allein in der Dunkelheit mit meinem pochenden Herzen und der Fluss rauscht, als wäre nichts gewesen. Doch am Morgen hängt das Zeltdach auf meinem Kopf, als ich meine Klamotten überstreife. Bald wird klar, warum: Eine dicke Schneeschicht bedeckt Zelte und Landschaft. Lange habe ich nicht mehr so etwas Schönes gesehen.

Ziegenfußball und was man sonst am freien Tag so tut

Nach einigen weiteren Erkundungstouren in den Bergen ist der Sonntag unser freier Tag. Zeit, um stinkende Klamotten und Socken im Fluss zu waschen, das Zelt auszulüften, die Wunden zu lecken. Oder mit Pflastern zu überkleben. Die Sonne strahlt, es ist mollig warm, Beinmuskeln entspannen sich. Schon die erste Woche in den Bergen war Leben im Zeitraffer – Höhen und Tiefen im ständigen Wechsel, gutes und schlechtes Wetter, richtige Wege und Irrwege, einfache und richtig schwierige Pfade sowie kleine Erfolge in gefundenen Spuren hier und dort. Diese teilen wir jeden Tag beim Debrief um 18 Uhr mit der jeweils anderen Gruppe – eine Besprechung, um alle Ergebnisse des Tages zusammenzutragen und auf Karten zu markieren. Aber noch immer gibt es keine Spur von einem Schneeleoparden, nicht mal einen müden Tatzenabdruck oder ein Stück Kot. Doch wie uns Volodya immer wieder einimpft: „Auch null Ergebnisse sind ein Ergebnis.“

An diesem Sonntag überlassen wir es unseren Nomadennachbarn aus der Umgebung, Ergebnisse zu erzielen, denn sie finden sich vor unserem Camp ein und präsentieren eine Miniversion vom „Ziegenfußball“, eigentlich Ulak Tartysh genannt, wobei zwei Teams auf Pferden gegeneinander kämpfen und sich gegenseitig den Körper einer kopflosen Ziege abringen. Nachdem ich bereits einem Horse Games Festival am Song Köl Lake in Kirgistan beigewohnt habe, ist das Spiel für mich nichts Neues, doch einige meiner Mitwissenschaftler sehen angeekelt zu, während andere selbst mal versuchen, den etwa 25 Kilo schweren Ziegenkörper aufs Pferd zu hieven.

Damit das Tier nicht umsonst gestorben ist, dürfen wir es am Ende auffuttern – in der Hütte unserer Nachbarn in einigen Kilometern Entfernung. Im Inneren liegt eine große Plane auf dem Boden, darauf verteilt Borsook, etwas fettiges kirgisisches Brot, Salat aus roter Beete, Möhren, Kartoffeln und roten Bohnen sowie geschnittene Melonen. Draußen auf der Wiese wird das Ziegenfleisch in einer Pfanne überm Feuer gegart, dann bekommen wir es serviert. „Das Gericht nennt sich Kurdak und besteht aus Fleisch, Kartoffeln und Zwiebeln“, erklärt Amdeus, danach gibt es einen zweiten Gang – Ziegenbrühe, Shorpo genannt, mit Instant Noodles.

Die Überraschung

Am Montag bleiben uns noch genau fünf Tage, um Ergebnisse zu sammeln und die meisten aufgestellten Fotofallen wieder einzuholen. Ich gehe mit ins Chon-Chikan Tal, vor uns ein langer und steiler Weg. Langsam spüre ich, wie mein Körper müder wird, der ständiges Bergwandern und die Höhenluft nicht gewöhnt ist. Kurzzeitig verliere ich gar das Ziel aus den Augen, nach Spuren zu suchen – ich möchte nur ankommen, den schrecklich steilen Weg hinter mir haben, wieder normal atmen. Ralf, ein deutscher Journalist Mitte 50, beobachtet mich. „Setz einen Fuß vor den anderen, konzentrier dich auf jeden Schritt und versuch nicht, es so schnell wie möglich hinter dich zu bringen“, errät er meine Gedanken. „Du kannst die Berge nur genießen, wenn du dich nicht hetzt, nicht ständig ankommen willst.“ Ich folge seinem Rat, mache langsamer, versuche, den Gedanken ans Ziel abzuschalten. Und siehe da, der Boden ist an manchen Stellen voll von Federn und länglichen, hellen Ausscheidungen, wie sie nur Schneehühner hinterlassen, eins der Lieblingsessen der Schneeleoparden. Irgendwann kommen wir dort an, wo laut GPS-Daten die Fotofalle steht. Die erste, die wir einsammeln, wenige Wochen zuvor von der ersten Expeditionsgruppe aufgestellt.

Ob die Kamera wohl Aufnahmen gemacht hat? Wir wollen nicht bis zur abendlichen Besprechung warten, die nun jeden Tag zu einer Art Kinoschau wird. Wir nehmen die Karte aus der Fotofalle und setzen sie in einen Fotoapparat ein. Es gibt viel schwarzes Nichts. Dann ein paar Hirten mit Pferden oder Hunden. „Sie klettern auf den Gipfel, weil sie dort Handyempfang bekommen“, erklärt Volodya. Ich überlege kurz, es den Männern gleichzutun, verwerfe die Idee jedoch. Die Zivilisation kann noch ein wenig auf mich warten.

Auf einmal schreit Jo auf – auf einem der Bilder erkennt man ein paar Schneehühner, auf dem nächsten einen Steinbock. Unsere Begeisterung wächst. Fehlt nur noch … Ralf spult weiter, einige Nachtaufnahmen folgen, vom 24.7. um 21.10 Uhr. Ein glühendes Paar Augen starrt uns vom Bildschirm an, aus einem katzenartigen Kopf. „Ein Schneeleopard!“ Soll es wirklich wahr sein? Volodya studiert das Bild, lächelt. „Könnte sein, aber ich muss mir die Aufnahme vergrößert am Laptop anschauen.“

Doch für uns gibt es kein Halten mehr – das ist ein Schneeleopard, ganz bestimmt! Dass seit Beginn des Projekts 2014 nicht ein einziges Mal, nicht einmal auf einer Fotofalle, ein „Geist der Berge“ gesichtet wurde, entmutigt uns nicht. Sollte ich tatsächlich Zeugin bei der ersten Schneeleopardensichtung in diesem Projekt sein? Plötzlich sind meine schmerzenden Beine und die Atemnot vergessen. Noch mehr als sonst genießen wir an diesem schönen Tag den Moment, wenn wir nach stundenlanger Bergaufwanderung die Tupperdosen mit der Überdosis Nüsse aus den Rucksäcken ziehen und langsam essen. Wahrscheinlich werde ich nie wieder ein hartgekochtes Ei pellen, ohne dabei die weiten Täler und rauen Berge Kirgistans vor mir zu sehen.

Wenige Stunden später, bei unserer Abendbesprechung vor dem Essen, bekommen wir Volodyas Okay: Es ist ein Schneeleopard, den die Fotofalle da geblitzt hat. Eine Riesenfreude für uns, ein Riesenerfolg für das Projekt. Der sich auch in den letzten Tagen nicht mehr toppen lässt. Doch das Gesamtergebnis beider Expeditionen in diesem Sommer kann sich sehenlassen: Von allen Zellen von 2×2 Kilometer Größe, in die das Forschungsgebiet eingeteilt wurde, haben wir 35 durchforstet, und in 26 davon fanden wir Hinweise auf Beutetiere des Schneeleoparden. Dazu kommen 41 Vogelarten und 23 Schmetterlingssorten, die teils zum ersten Mal in der Region gesehen wurden. Um nicht die Petroglyphen und ein paar Grabhügel zu vergessen.

Ende gut, alles gut

Am Freitagabend, vor unserer letzten Zeltnacht in der Wildnis, machen wir ein großes Lagerfeuer aus allem brennbaren Müll, der Rest wird im NABU-Laster mit in die Stadt genommen und dort entsorgt. Die Flammen schlagen immer höher, während Bek einen Wagen heranfährt und die Mucke auf laut dreht. Manche tanzen, andere genießen die letzten Tropfen Wein oder eine Flasche Wodka, die vom Großeinkauf in Bishkek noch übrig sind. An meinem Arm hängt Jan, die nach mehreren Gläschen selbst mit Krücke nicht mehr gerade steht, und schaut in den Himmel. Noch einmal läuft über uns die Milchstraße zur Höchstform auf. „Ich habe mich jeden Abend in meinem Zelt gefragt, warum ich mir das antue. Als ich mir den Hintern abfror und versuchte, mich mit meinen Feuchttüchern abzureiben.“ Sie seufzt, schaut über den Fluss zur weißen Jurte unseres direkten Nachbarn, der oft mit seinem Pferd durch den Fluss geritten und auf einen Drink vorbeigekommen ist. „Jetzt weiß ich, warum ich es getan habe.“ In einer Geste umfasst sie die Milchstraße, die Jurte, die Weite um uns. „Ich habe so ein Glück, dies noch zu erleben.”

Jan spricht mir aus dem Herzen. Ja, es hat sich gelohnt. Sicher nicht für jemanden, der wie auf der üblichen Afrika-Safari schnell ein paar wilde Tiere auf seiner „To-see-Liste“ abhaken will. Auch nicht für jemanden, der Natur nur in Form von Glamping aushält. Aber es lohnt sich für jeden, der ein klitzekleines bisschen für die Natur und die Tiere tun möchte. Und der ebenso offen ist für die Lebenslektionen, die so eine Expedition auch mitbringt. Der begreifen kann, dass es nicht wichtig ist, den Gipfel jedes Berges zu erklimmen. Denn Leben spielt sich auch oder vor allem unterhalb der höchsten Höhen ab, dort, wo das Tal weit und grün ist und dort, wo es steinig wird. Und es wäre schade, dort nur achtlos durchzueilen. Die Suche nach dem Schneeleoparden hat mich daran erinnert, dass es gut ist, ein Ziel zu haben und in dessen Richtung zu laufen. Denn der Weg dorthin ist voll von Kleinigkeiten und Geschichten.

Und ja, es wird wie in den Weiten Kirgistans überall entlang des Weges unglaublich viel Kacke geben. Aber auch die seltene Blume, die sich an einen Stein schmiegt. Einen Petroglyphen, den sich irgendwann jemand die Zeit genommen hat, in einen Felsen zu meißeln. Orange und weiße und blaue Schmetterlinge, die sich zutraulich auf einem Handrücken niederlassen. Die Suche nach dem Schneeleoparden hat bewiesen, welch wunderbares Gefühl sich einstellt, wenn auch nur ein winziger Erfolg eintrifft, und sei es das leicht verschwommene Bild einer Wildkatze, das für eine Region und ein Land viel bedeuten könnte. Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Indem ich einen Fuß vor den anderen gesetzt, geatmet und ab und an hochgeschaut habe, anstatt besessen vom Ziel und außer Puste nach oben zu hechten. Diese Lektion nehme ich mit nach Hause. Danke, Schneeleoparden. Danke, Kirgistan. Danke, Biosphere Expeditions.

Diese Reise fand auf Einladung von Biosphere Expeditions statt. Meine Berichterstattung bleibt davon unbeeinflusst, diese Reportage beschreibt genau, wie ich die Expedition erlebt habe.

Infos:

Biosphere Expeditions ist eine gemeinnützige Naturschutzorganisation, die es Laien ermöglicht, sich als sogenannte Bürgerwissenschaftler aktiv in den Natur- und Artenschutz einzubringen. Biosphere Exhibitions bietet Expeditionen innerhalb Deutschlands und in verschiedene Länder an, bei denen jeweils verschiedene schutzbedürftige Tiere im Mittelpunkt stehen. Dabeisein kann jeder, unabhängig vom Alter, der durchschnittlich fit ist.

Die Schneeleopardenexpedition wird unterstützt vom deutschen NABU